9. Mai 2025 von Dennis Woyke

openEHR (Teil 1): Ein Standard für die moderne Spital-IT

Schweizer Spitäler stehen vor einer Herausforderung: veraltete IT-Systeme und starre Klinikinformationssysteme (KIS) erschweren die Datenintegration. Daten bleiben oft unzugänglich, was die Digitalisierung bremst. openEHR bietet eine Lösung – ein offener Standard für strukturierte, vernetzbare Gesundheitsdaten. In diesem ersten Teil der zweiteiligen Serie erkläre ich, was openEHR ist, wie es funktioniert und warum es für unsere Spitäler interessant ist. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, inwiefern openEHR zukunftstauglich ist.

Schweizer Spitäler stehen vor einer grossen Herausforderung: Ihre IT-Systeme sind häufig veraltet und die Daten sind in proprietären Formaten gespeichert, die schwer zugänglich und kaum miteinander kompatibel sind. Besonders die Klinikinformationssysteme (KIS) spielen hier eine zentrale Rolle. Sie bestimmen, wie Daten erfasst, gespeichert und genutzt werden. Das führt zu diversen Problemen: die Daten bleiben in „Datensilos“ gefangen, ein Wechsel zu einem neuen System ist teuer und mit hohem Aufwand verbunden, und zusätzliche Systeme wie Labor- oder Bildgebungssysteme müssen speziell an das KIS angepasst werden. Diese Abhängigkeit und mangelnde Flexibilität bremsen die Digitalisierung des Gesundheitswesens erheblich. Innovationen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) oder ein reibungsloser Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren werden so erschwert.

Die Auswirkungen sind spürbar. Medizinisches Personal verbringt oft mehr Zeit damit, Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenzutragen, als sich auf die Patientenversorgung zu fokussieren. Das führt zu Frustration und ineffizienten Arbeitsabläufen. Auch Forschung und Entwicklung leiden darunter: aufgrund der mangelnden Struktur und Zugänglichkeit der Daten können diese nur begrenzt für medizinische Studien genutzt werden. Hinzu kommt der finanzielle Druck: Spitäler sind an teure, proprietäre Lösungen gebunden. Jeder Systemwechsel erfordert hohe Investitionen in Migrationen, Schnittstellen und Schulungen. In einer Zeit, in der die Gesundheitsversorgung immer stärker auf Daten angewiesen ist, sei es für personalisierte Medizin oder die Koordination komplexer Behandlungspläne, ist dieser Zustand nicht länger haltbar.

openEHR als Lösung

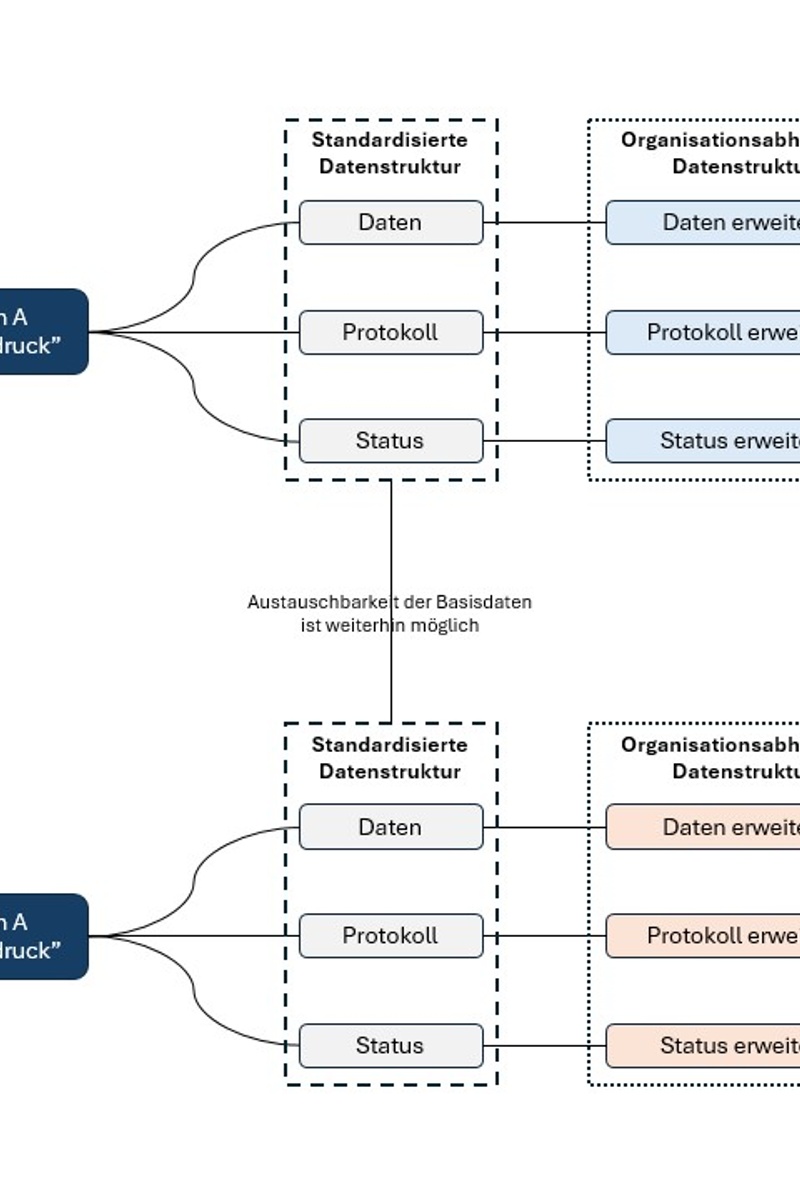

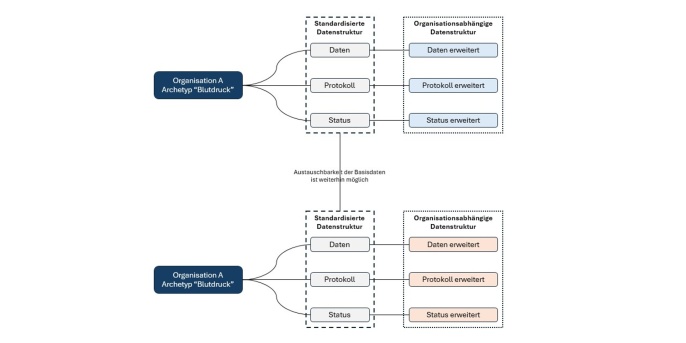

Hier setzt openEHR an, ein internationaler Standard für elektronische Gesundheitsdaten (Electronic Health Record, EHR). Das Ziel von openEHR ist es, Daten einheitlich, flexibel und vernetzbar zu gestalten – unabhängig vom verwendeten System. Der entscheidende Unterschied zu bestehenden Ansätzen liegt in der Trennung von Daten und ihrer Darstellung. Klinische Informationen werden in standardisierten Bausteinen, sogenannten Archetypen, gespeichert. Ein Archetyp definiert, welche Daten zu einem bestimmten klinischen Konzept gehören. Nehmen wir das Beispiel einer Blutdruckmessung: der Archetyp „Blutdruck“ legt fest, dass der systolische und der diastolische Wert erfasst werden, inklusive der erlaubten Wertebereiche und Einheiten. Diese Datenstruktur bleibt immer gleich, egal welches System die Werte aufnimmt. Templates hingegen bestimmen, wie diese Daten präsentiert werden – etwa als Tabelle in einem Arztbericht oder als Diagramm für das Pflegepersonal.

Ein Praxisbeispiel

Stellen wir uns einen konkreten Fall vor: ein Arzt misst den Blutdruck eines Patienten. Die Werte werden in einem herstellerspezifischen Format im KIS gespeichert, das andere Systeme nicht ohne Weiteres lesen können. Wenn bspw. eine Pflege-App auf diese Daten zugreifen soll, ist eine Schnittstellenanpassung nötig. Bei openEHR hingegen speichert der Archetyp „Blutdruck“ die Werte standardisiert. Jedes System, das den Standard unterstützt, kann die Daten verstehen und nutzen. Ein Template legt fest, wie die Werte angezeigt werden sollen: das Pflegepersonal sieht ein übersichtliches Diagramm, der Arzt eine detaillierte Tabelle, und eine Forschungssoftware kann die Daten direkt für Analysen verwenden. Diese Flexibilität basiert auf einem zweischichtigen Modell: die Datenschicht mit den Archetypen bleibt stabil und einheitlich, während die Anwendungsschicht mit Templates und Software beliebig angepasst werden kann.

Die Vorteile von openEHR im Detail

Die Vorteile von openEHR für Spitäler liegen auf der Hand:

- Interoperabilität: Daten können einfacher zwischen Abteilungen und Spitälern hinweg ausgetauscht werden. In der Schweiz ist dies dank ihrer föderalen Struktur besonders wertvoll. Patient:innen, die von einem Spital in Zürich zu einer Spezialklinik im Tessin überwiesen werden, profitieren von der nahtlosten Datenübermittlung.

- Flexibilität: Neue Anforderungen, wie zusätzliche Datenfelder oder gesetzliche Vorgaben, lassen sich schnell umsetzen. Ein Spital kann beispielsweise kurzfristig Daten für eine Pandemiebekämpfung erfassen, ohne auf den Hersteller warten zu müssen.

- Herstellerunabhängigkeit: Der offene Standard befreit Spitäler aus der Anbieterabhängigkeit. Sie können das KIS wechseln, neue Umsysteme anbinden oder eigene Lösungen entwickeln, ohne sich mit proprietären Formaten herumschlagen zu müssen.

- Unterstützung für Forschung und Innovation: Die einheitlich strukturierten Daten erleichtern den Einsatz moderner Technologien wie KI oder Big Data Analysen. Ein Schweizer Spital könnte etwa an internationalen Forschungsprojekten teilnehmen oder neue Behandlungsmethoden entwickeln.

Herausforderungen bei der Einführung

Trotz der Vorteile gibt es auch Hürden. Die Einführung von openEHR erfordert eine Anfangsinvestition in Zeit, Geld und Know-how. Bestehende Daten aus alten Systemen müssen migriert werden, was technisch anspruchsvoll und ressourcenintensiv ist. Das medizinische Personal muss geschult werden, um den neuen Standard effektiv zu nutzen, und die föderale Struktur der Schweiz mit ihrer Vielfalt an Spitälern und Systemen macht eine einheitliche Umsetzung kompliziert. Zudem kann die Datenverarbeitung in openEHR aufgrund der Schichtenstruktur langsamer sein als in spezialisierten KIS-Lösungen.

Ein Schritt in die Zukunft

Für Schweizer Spitäler könnte openEHR die Datensilos aufbrechen und die Grundlage für eine moderne, vernetzte IT schaffen. Es ersetzt kein KIS, sondern ergänzt es als flexible Basis, sodass unterschiedliche Systeme kooperieren können. Die Datenvernetzung verbessert die Patientenversorgung, indem Ärzt:innen und Pflegepersonal schneller auf relevante Informationen zugreifen können. Besonders Patient:innen mit chronischen Erkrankungen oder komplexen Behandlungsplänen profitieren von einer nahtlosen Koordination zwischen Einrichtungen. Gleichzeitig öffnet openEHR die Tür für Forschung: standardisierte Daten ermöglichen Studien, die zu neuen medizinischen Erkenntnissen und innovativen Therapien führen können.

Insgesamt ist openEHR eine vielversprechende Lösung für die Herausforderungen der Schweizer Spital-IT. Es bringt Interoperabilität, Flexibilität und Unabhängigkeit – trotz der Hürden ein entscheidender Schritt in eine digitale und patientenzentrierte Zukunft. Wir bieten mit LeanKIS einen ganzheitlichen Ansatz zur Wertschöpfungssteigerung und verbesserten Behandlungsqualität, wo openEHR ein solides Fundament für die Zielerreichung darstellt.

Fazit

openEHR bietet Schweizer Spitälern eine Chance: Daten werden vernetzbar und flexibel. Der Standard ist vielversprechend, doch die Umsetzung braucht Ressourcen und Planung.

Mit der Datenstandardisierung im Schweizer Spitalwesen mit Hilfe von openEHR lassen sich aus meiner Sicht nicht nur die Behandlungsqualität der Patient:innen und die Mitarbeiterzufriedenheit steuern, sondern auch weitere Effizienzpotenziale, wie auch wirtschaftliche Mehrwerte im Spitalbetrieb insgesamt beeinflussen. Ist das der Weg in eine digitale Spitalzukunft? Ich denke: Ja, mit Strategie.

Im zweiten Teil zeige ich Ihnen anhand eines fiktiven Beispiels, wie openEHR in der Praxis funktioniert und was es konkret für die Schweiz bringen kann.