26. September 2025 von Martin Griesser

Leitsysteme neu gedacht – Modularisierung als Treiber

Wenn das Leitsystem stehen bleibt, fährt auch der Fortschritt nicht weiter

Das Leitsystem funktioniert – irgendwie. Doch der Wartungsvertrag läuft bald aus, die Zusammenarbeit mit dem Anbieter ist ausbaufähig, und am Markt wird längst über modulare Architekturen und das Internet of Mobility diskutiert. Stillstand oder Neuanfang? Ausschreibung oder kontinuierlicher Umbau? Eigenverantwortung und Systemintegrator oder weiterhin Kunde?

Immer mehr Verkehrsunternehmen stehen vor dieser Richtungsentscheidung und merken schnell: Einfach ist sie nicht. Dieser Blogbeitrag beleuchtet die zentralen Fragen, Einflussfaktoren und Herausforderungen rund um die strategische (Neu-) Ausrichtung des Leitsystems. Für alle, die mehr wollen als ein „Weiter so“.

Modularisierung als strategische Neuausrichtung?

Grundlagen, Einflussfaktoren und Herausforderungen

Verkehrsunternehmen denken heute richtigerweise über ein modulares Leitsystem basierend auf den Grundsätzen und Ideen des Internet of Mobility (IoM) nach und möchten damit den über die Jahrzehnte gesammelten technischen Schulden, fehlenden Weiterentwicklungen und dem bekannten Vendor-Lock-In entgegenwirken.

Doch so einfach ist es nicht! Bereits bei den ersten Gedanken zum Projekt zeigt sich: es gibt noch viele grundlegende offene Fragen. Wie ist das heutige System aufgebaut? Welche Schnittstellen existieren? Und was lässt sich im genauen Sinne überhaupt als „Leitsystem“ definieren?

Zugleich gewinnen strategische und technologische Aspekte an Bedeutung: Wie sieht eine zukunftsfähige modulare Architektur aus? Wie wird mit Daten umgegangen? Passt das System zur langfristigen ICT-Strategie – und stehen dafür im Unternehmen das notwendige Know-how und die finanziellen Mittel zur Verfügung?

Auch Themen wie Cybersecurity, Interoperabilität, künftige Funktionserweiterungen und Standards müssen frühzeitig mitgedacht werden.

Doch bevor überhaupt über diese Themen gesprochen wird, muss eine zentrale Frage im Raum stehen: Was soll das Leitsystem künftig leisten – und für wen?

Denn im Zentrum jeder strategischen Entscheidung steht nicht das System selbst, sondern der Endnutzende „unser Fahrgast“. Jede technische oder organisatorische Weichenstellung muss sich an ihrem Nutzen messen lassen. Damit wird klar: Eine zukunftsfähige Leitsystemstrategie muss mehrdimensional gedacht werden – zwischen Kundenorientierung, technischer Machbarkeit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit.

Das Leitsystem der Zukunft – Wohin geht die Reise?

Im Webinar haben unsere Experten exklusive Einblicke in das Thema Leitsystem der Zukunft gegeben und live spannende Fragen beantwortet. Haben Sie es verpasst? Keine Sorge – hier finden Sie die Aufzeichnung.

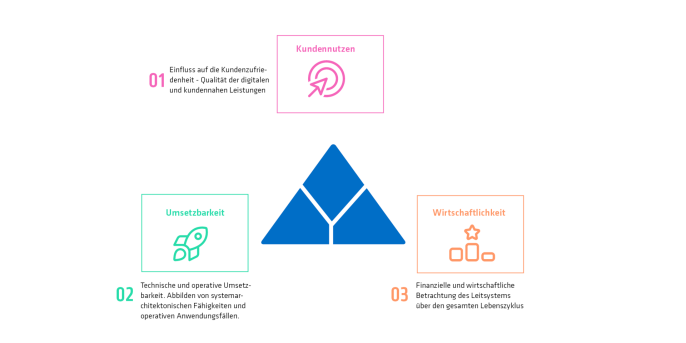

Die drei Grundpfeiler einer zukunftsfähigen Leitsystemstrategie

Ein Leitsystem ist kein Selbstzweck – es ist ein zentrales Steuerungsinstrument im operativen Betrieb eines Verkehrsunternehmens. Seine Gestaltung, Weiterentwicklung oder Neuausrichtung muss sich daher immer an drei grundlegenden Zielgrössen orientieren:

01 - Kundennutzen und Nutzerorientierung

Das Leitsystem nimmt im komplexen Systemumfeld eines modernen Verkehrsunternehmens zwar primär die Rolle eines Backendsystems (Kundensicht) ein. Dennoch kommt ihm als zentrales Steuerungsinstrument des operativen Betriebs eine entscheidende Bedeutung zu, da es zahlreiche Services und Systeme, die in direktem Kundenkontakt stehen beeinflusst und mit essenziellen Daten beliefert. Somit trägt es massgeblich zur Qualität der digitalen, kundennahen Leistungen bei.

02 - Technisch-operative Umsetzbarkeit

Die technischen Möglichkeiten beschreiben die funktionalen und systemarchitektonischen Fähigkeiten eines Leitsystems – also die technologischen Grundlagen und Voraussetzungen, die das System bereitstellt, wie die Systemarchitektur, Schnittstellen, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Datenerfassung und Verarbeitung, wie auch Kommunikations- und Ortungstechnologien und Security.

Operative Möglichkeiten hingegen beziehen sich auf die konkrete Nutzung dieser technischen Funktionen im Betriebsalltag eines Verkehrsunternehmens – also darauf, wie diese Fähigkeiten angewendet werden, um betriebliche Abläufe zu steuern, zu optimieren und Mehrwert für Fahrgäste und Mitarbeitende zu schaffen, also das Abbilden von Anwendungsfällen und betrieblichen Prozessen.

03 - Wirtschaftlichkeit und Ressourcenverfügbarkeit

Diese Dimension umfasst die gesamtheitliche finanzielle und wirtschaftliche Betrachtung eines Leitsystems über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Neben den offensichtlichen Investitions- und Betriebskosten müssen auch mittel- bis langfristige Aufwände und finanzielle Risiken berücksichtigt werden.

Dazu zählen:

- Personalkosten für Betrieb, Unterhalt, Wartung, Support

- Lieferkosten für Wartungs- und Supportverträge oder Kosten für die Weiterentwicklung

- Betriebskosten für Hosting, Infrastruktur, Monitoring, Backup

- Einführungs- und Migrationskosten für Projektmanagement, Datenmigration, Testaufwände, Qualitätssicherung

- Finanzielle Risiken wie Ausfälle, Rückstellungen für Systemablösung, Technologiewechsel, regulatorische Anpassungen

Das notwendige Gleichgewicht

Wenn eine dieser drei Dimensionen dauerhaft vernachlässigt wird, entsteht unweigerlich Druck zur Veränderung, sei es durch unzufriedene Fahrgäste, veraltete Technologie oder steigende Betriebskosten.

Beispiele dafür gibt es genug:

- Neue Mobilitätsangebote, wie etwa On-Demand-Verkehre oder Sharing-Dienste, die nicht in die bestehende Systemlandschaft integriert werden können

- Veraltete Systemarchitekturen, die heutigen Anforderungen an Cybersicherheit, Skalierbarkeit oder Interoperabilität nicht mehr gerecht werden

- Ein zunehmend kostenintensiver Systembetrieb, wie etwa durch auslaufende Supportverträge, proprietäre Technologien oder steigende Lizenzgebühren

Die Leitsystemstrategie der Zukunft muss deshalb ein ausgewogenes Gleichgewicht dieser drei Zielgrössen sicherstellen – als Voraussetzung für eine nachhaltige und robuste Systemlandschaft im öffentlichen Verkehr.

Vom Zielbild zum Anforderungsrahmen

Ist das strategische Zielbild einmal definiert – also die Balance zwischen Kundennutzen, Umsetzbarkeit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit – stellt sich die Frage, welche Einflussfaktoren noch auf das zukünftige Leitsystem einwirken.

Im folgenden Kapitel werfen wir daher einen strukturierten Blick auf die vier zentralen Anforderungsdimensionen, die jedes Leitsystem prägen.

Digitale Lösungen für Verkehrsbetriebe von morgen

Mit uns meistern Sie die grössten Herausforderungen der Mobilitätsbranche:

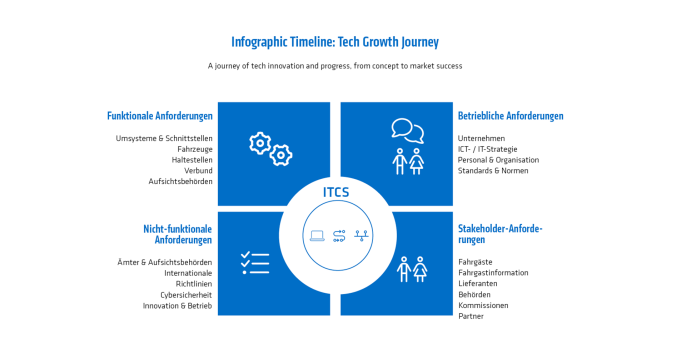

Einflussfaktoren für eine zukunftsfähige Leitsystemstrategie

Die Entscheidung für ein Leitsystem ist kein rein technisches Projekt – sie ist ein strategischer Prozess, der tief in die Organisation, den Betrieb und die Wertschöpfung eines Verkehrsunternehmens einwirkt. Damit eine solche Transformation gelingen kann, muss das zukünftige Leitsystem in der Lage sein, eine Vielzahl an Einflussfaktoren zu erfüllen.

Diese lassen sich in vier Anforderungsdimensionen unterteilen:

Diese Dimensionen bilden gemeinsam den Rahmen, innerhalb dessen sich das zukünftige Leitsystem bewegt. Sie beeinflussen die technische, organisatorische und strategische Ausgestaltung der Systemarchitektur ebenso wie die betrieblichen Prozesse, Schnittstellen und Partnerbeziehungen.

Wichtig: Die Anforderungen wirken nicht isoliert, sondern stehen in enger Wechselwirkung zueinander – etwa, wenn neue betriebliche Prozesse funktionale Erweiterungen nach sich ziehen oder regulatorische Vorgaben die Systemarchitektur beeinflussen.

In direkter Verbindung zu diesen Anforderungen stehen die im nächsten Abschnitt beschriebenen Herausforderungen. Während die Einflussfaktoren den Zielrahmen skizzieren, beschreiben die Herausforderungen die Hürden, die auf dem Weg dorthin bewältigt werden müssen. Die Einflussfaktoren stellen keine finale Auflistung, sondern eine Grobübersicht dar, die je nach Verkehrsbetrieb individuell zu betrachten ist.

Unternehmen

- Verkehrsmittel

- Betriebsformen

- Betriebsgrössen / Gebiete

- Operative Anforderungen & Prozesse

- Pain Points

- Ressourcen & Finanzen

ICT / IT-Strategie

- IT-Governance

- Systemarchitektur

- Security-Strategie

- Zukunftsfähigkeit & Skalierbarkeit

Personal & Organisation

- Know-how für Betrieb & Integration

- Strategischer Personalaufbau

- Rollenverständnis

- Change Management-Kultur

Standards & Normen

- Nationale und internationale Standards

- Entwicklungsfelder der Standards

- Herstellerübergreifende Schnittstellen

- Integrationsplattformen

Ämter / Aufsichtsbehörden / Verbände

- Qualitätsvorgaben

- Datenverfügbarkeit

- Pünktlichkeit

- Datenlieferungen

- Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

- Einheitlichkeit

Internationale Richtlinien (Auszug)

- CyberSec Rail

- Cyber Resilience Act

- NIS2-Richtlinie

- BDSG / DSGVO / revDSG

- ISO/IEC 27001

Cybersicherheit

- Erfüllung interner Vorgaben zur Cybersicherheit

- Erfüllung externer Richtlinien & Standards zur Cybersicherheit

- Erfüllung ISMS-Vorgaben

Innovation & Betrieb

- Systemoffenheit / Skalierbarkeit

- Wartbarkeit

- Verfügbarkeit

- Wiederherstellung / Ausfallsicherheit

Umsysteme & Schnittstellen (Auszug)

- Ereignis-Management-System (EMS)

- Planungssysteme (Umläufe, Dienste, Personal)

- Fahrgastinformationssystem

- Ticketing

- Depot- und Ladeinfrastruktur

- Analysetools / Luftschnittstelle

Fahrzeuge

- Innenanzeiger (MFD)

- Zielanzeiger

- Durchsagen & Kommunikation, Fahrwegdisposition

- Fahrzeugstatus / Telemetrie

- Fahrzeugnetzwerk & Architektur

Haltestellen

- Hardware & Software

- Dynamische Information

- Durchsagen, Energiemanagement (z. B. Anzeigen)

Verbund, Aufsichtsbehörden

- Organisationsstruktur / Verantwortlichkeiten

- Finanzierung

- Verkehrsangebot

- Qualitätssicherung

- Marketing & Kommunikation

Fahrgäste

- Verfügbarkeit (zeitlich/räumlich)

- Zugänglichkeit (Anschlüsse, Ticketing)

- Reiseinformationen (inkl. Ereignisinfos)

- Zeit & Pünktlichkeit

- Komfort & Ausstattung

- Sicherheit & Sauberkeit

Fahrgastinformation

- Website / Online-Fahrpläne

- Fahrplan-Apps

- Haltestellenfahrplan

- Durchsagen

- Social Media (z. B. Telegram, X)

- Google-Maps

Lieferanten

- Produktstrategie & Roadmaps

- Schnittstellenoffenheit

- Betriebskonzepte

- Preisgestaltung

- Innovationsfähigkeit

Behörden, Kommissionen, Partner

- Abstimmung mit anderen ÖV-Partnern

- Behördenintegration (z. B. Datenportale)

- Gemeinsame Zielbilder und Plattformen

Von Anforderungen zu Herausforderungen

Die beschriebenen Einflussfaktoren definieren den Rahmen und die Zielausrichtung für ein zukünftiges Leitsystem – sie zeigen auf, was erreicht werden soll.

Doch auf dem Weg zur Umsetzung stehen zahlreiche Hürden, die in der Praxis überwunden werden müssen. Denn zwischen strategischem Anspruch und operativer Realität klafft oft eine Lücke.

Im folgenden Kapitel beleuchten wir die zentralen Herausforderungen, mit denen sich Verkehrsunternehmen bei der Entwicklung und Einführung eines modularen Leitsystems konfrontiert sehen.

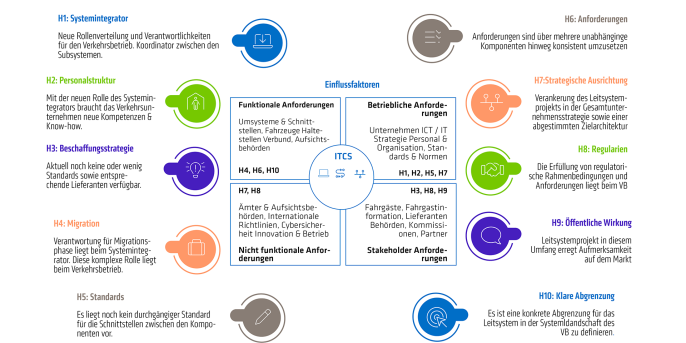

Komplexität meistern – Die zehn zentralen Herausforderungen bei der Leitsystem-Transformation

Herausforderung 1: Rollenverteilung & Verantwortlichkeiten - Der Verkehrsbetrieb in der neuen Rolle des Systemintegrators

Mit der Einführung eines modularen Leitsystems verschiebt sich die klassische Rollenverteilung: Der Verkehrsbetrieb übernimmt verstärkt die Rolle des Systemintegrators und wird damit zum zentralen Koordinator zwischen verschiedenen Lieferanten, Systemkomponenten und betrieblichen Anforderungen. Diese Verantwortung umfasst die Gesamtfunktionalität, Systemintegration, Kommunikationsinfrastruktur, IT-Security, Wartung, Support sowie Weiterentwicklung und stellt hohe Anforderungen an Organisation, Prozesse und Schnittstellenmanagement.

- Kernfrage: Ist der Verkehrsbetrieb bereit und in der Lage, diese neue Rolle organisatorisch, personell und technisch zu übernehmen?

Herausforderung 2: Organisatorische Befähigung und Personalstruktur

Mit der neuen Rolle geht die Frage nach dem verfügbaren Know-how und den richtigen Kompetenzen einher. Viele Verkehrsbetriebe verfügen aktuell weder über das Fachpersonal noch über die geeigneten Strukturen, um ein modulares System eigenständig zu betreiben. Der Aufbau interner Kompetenzen ist zeitintensiv und erfordert langfristige Personalstrategie. Zusätzlich wirken demografische Faktoren (z. B. bevorstehende Pensionierungen) als Hemmnis. Der Erfolg hängt weiterhin vom Engagement einzelner Schlüsselpersonen ab.

- Kernfrage: Haben wir das nötige Personal oder Personalstrategie und die Struktur, um ein modulares Leitsystem zu implementieren und langfristig zu betreiben sowie weiterzuentwickeln?

Herausforderung 3: Beschaffungsstrategie & Marktverfügbarkeit

Der Markt für vollständig modularisierte Leitsysteme mit asynchroner Kommunikation und unterschiedlichen Softwarelieferanten ist im DACH-Raum derzeit noch wenig etabliert. Entsprechend komplex gestaltet sich die Beschaffung: Es erfordert erhebliche architektonische Vorarbeit, um Systemgrenzen (z. B. zentral, stationär, mobil), Schnittstellen, Kommunikationswege sowie Zuständigkeiten für Betrieb, Wartung, Support und Weiterentwicklung klar zu definieren.

Zudem stellt die saubere Aufsetzung eines geeigneten Beschaffungsverfahrens – inklusive rechtlicher, technischer und strategischer Rahmenbedingungen – eine grosse Herausforderung dar. Auch die zeitlich und fachlich sinnvolle Reihenfolge der Beschaffungsschritte muss durchdacht und abgestimmt werden, um spätere Integrationsprobleme zu vermeiden.

- Kernfrage: Können wir ein modular ausgerichtetes Beschaffungsvorhaben architektonisch sauber, rechtlich tragfähig und marktkonform strukturieren?

Herausforderung 4: Migration und Übergangsphase

Wie bei jeder Einführung eines neuen, komplexen Gesamtsystems stellt die Migrationsphase auch bei modularen Leitsystemen einen kritischen Erfolgsfaktor dar. Viele Verkehrsunternehmen unterschätzen diese Phase und Ihre Komplexität.

Besonders herausfordernd ist die Tatsache, dass die Verantwortung für die Migrationsplanung und deren Umsetzung im modularen Ansatz beim Systemintegrator liegt. Wird diese Rolle durch den Verkehrsbetrieb selbst übernommen, trägt er die volle Verantwortung für ein reibungsloses Zusammenspiel neuer und bestehender Systemkomponenten. Dies umfasst nicht nur technische, sondern auch betriebliche, sicherheitsrelevante und organisatorische Aspekte.

- Kernfrage: Verfügen wir über die Möglichkeiten und den Willen eine abgestimmte und tragfähige Migrationsstrategie, die technische Machbarkeit, betriebliche Anforderungen und zeitliche Abfolgen berücksichtigt zu erarbeiten?

Herausforderung 5: Standardisierung & Schnittstellenvielfalt

Für die Modularisierung eines Leitsystems sowie die Kommunikation zwischen zentralen, mobilen und stationären Komponenten existiert bislang kein umfassender, durchgängig implementierter Standard. Zwar liegen erste Ansätze vor – etwa ITxPT für die Fahrzeugarchitektur sowie die VDV 435 als umfassender Orientierungsrahmen –, doch sind diese meist noch in der Entwicklung, nicht finalisiert oder nur punktuell im Einsatz.

Auch proprietäre Schnittstellenansätze wie die MPI-Schnittstelle von CN-Mobility zeigen, dass der Markt in Bewegung ist, jedoch noch nicht flächendeckend standardisiert.

Der Verkehrsbetrieb muss sich aktiv mit den bestehenden und sich entwickelnden Standards auseinandersetzen, eigenständig Entscheidungen über deren Einsatz treffen und bereit sein, an mehreren Stellen technische Pionierarbeit zu leisten. Dies betrifft nicht nur die Auswahl und Anwendung von Standards, sondern auch deren Integration, Dokumentation und Weiterentwicklung im laufenden Betrieb.

- Kernfrage: Sind wir bereit, den heutigen Stand der Standardisierung aktiv zu nutzen, kritisch zu bewerten und gegebenenfalls durch eigene Verantwortung zu ergänzen und weiterzuentwickeln?

Herausforderung 6: Funktionale Anforderungen & Prozessabbildung

Ein Leitsystem muss die operativen Geschäftsprozesse eines Verkehrsunternehmens zuverlässig unterstützen. In einer modularen Systemlandschaft wird dies zur Herausforderung: Funktionale Anforderungen müssen über mehrere, oft unabhängige Komponenten und Anbieter hinweg konsistent umgesetzt werden. Dies erfordert ein klares Verständnis der funktionalen Zusammenhänge, sowohl bei der Ausschreibung als auch im laufenden Betrieb. Der Verkehrsbetrieb muss Anforderungen präzise definieren, Zuständigkeiten zuweisen und sicherstellen, dass die Umsetzung technisch und betrieblich funktioniert.

- Kernfrage: Wie stellen wir sicher, dass funktionale Anforderungen in einer verteilten Systemarchitektur konsistent umgesetzt und betrieblich zuverlässig abgebildet werden?

Herausforderung 7: Strategische Ausrichtung & Zielbild des Leitsystems

Die Einführung eines modularen Leitsystems ist kein rein technisches Projekt – sie markiert einen strategischen Wandel, der tief in die organisatorische, technologische und kulturelle Ausrichtung eines Verkehrsunternehmens eingreift. Damit dieser Wandel erfolgreich gestaltet werden kann, bedarf es einer klaren strategischen Verankerung innerhalb der Gesamtunternehmensstrategie sowie einer abgestimmten Zielarchitektur.

Der Verkehrsbetrieb muss sich aktiv mit der Frage auseinandersetzen, wohin er sich mit dem Leitsystem entwickeln möchte: Welche Funktionen und Technologien sollen modularisiert werden? Welche Rolle spielen Daten, offene Schnittstellen und interoperable Plattformen? Wie passt das Leitsystem zur langfristigen ICT-Strategie, zur Sicherheitsarchitektur und zu zukünftigen Marktrollen (z. B. als Anbieter intermodaler Plattformen)? Und welche strategische Priorität hat das Vorhaben intern?

Ein fehlendes oder nicht abgestimmtes Zielbild führt schnell zu isolierten Einzelinitiativen ohne nachhaltigen Systemnutzen. Umgekehrt kann ein gut verankertes, visionäres Zielbild zur treibenden Kraft für Innovation, Kooperation und Marktdifferenzierung werden.

- Kernfrage: Ist unsere Leitsystem-Strategie langfristig ausgerichtet, klar priorisiert und mit einem unternehmensweit abgestimmten Zielbild hinterlegt, das die Modularisierung zielgerichtet und wirkungsvoll unterstützt?

Herausforderung 8: Externe Anforderungen & regulatorische Rahmenbedingungen

Bei der Einführung eines modularen Leitsystems müssen externe Faktoren wie gesetzliche Vorgaben, technische Richtlinien und Markttrends zwingend berücksichtigt werden. Regulatorische Anforderungen im Bereich Datenschutz, Informationssicherheit oder Fahrgastinformation verändern sich stetig – ebenso wie die Erwartungen an digitale Anbindung, Datenbereitstellung oder interoperable Systemlandschaften.

Der Verkehrsbetrieb muss frühzeitig analysieren, welche Vorgaben in den nächsten Jahren zu erfüllen sind, welche Sicherheitsrichtlinien umgesetzt werden müssen und in welche zentralen Systeme, Datenplattformen oder behördlichen Infrastrukturen zukünftig eingespeist werden soll.

Ein modularer Systemansatz muss daher nicht nur technisch zukunftsfähig, sondern auch regulatorische Rahmenbedingungen erfüllen.

- Kernfrage: Sind wir in der Lage, zukünftige regulatorische Anforderungen, Sicherheitsrichtlinien und Marktverpflichtungen frühzeitig zu identifizieren und in unsere Systemarchitektur zu integrieren?

Herausforderung 9: Öffentliche Wirkung & Markteinfluss

Ein Leitsystemprojekt mit grösserem Umfang zieht zwangsläufig mediale und brancheninterne Aufmerksamkeit auf sich – insbesondere, wenn ein innovativer, modularer Ansatz verfolgt wird. Bereits in frühen Projektphasen, etwa bei der Informationsbeschaffung (z. B. durch ein Request for Information), in Marktabstimmungen oder bei Gesprächen mit anderen Verkehrsbetrieben, entsteht ein gewisses öffentliches Echo.

Ein solches Projekt hat somit nicht nur eine interne, sondern auch eine marktprägende Dimension. Der Umgang mit Kommunikation, Erwartungshaltungen von Stakeholdern und die Positionierung im ÖV-Markt erfordern ein bewusstes, strategisches Vorgehen. Der Verkehrsbetrieb sollte sich frühzeitig mit der Frage befassen, welche Botschaften er senden möchte, wie transparent er agieren will und welche Vorbildfunktion möglicherweise mit dem Vorhaben einhergeht.

- Kernfrage: Sind wir uns des öffentlichen und branchenweiten Echos bewusst – und haben wir eine Kommunikationsstrategie, um die Marktwirkung unseres Leitsystemprojekts aktiv zu gestalten?

Herausforderung 10: Klarer Projektumfang & Systemabgrenzung

In vielen Verkehrsunternehmen ist die bestehende Systemlandschaft hochgradig heterogen gewachsen. Das Leitsystem lässt sich zwar grob in zentrale, stationäre und mobile Komponenten gliedern, doch die konkrete Abgrenzung ist häufig unscharf. Gerade im mobilen Bereich bestehen teils bereits eigenständige Modularisierungsansätze –durch serviceorientierte Architekturen oder asynchrone Kommunikation via Data-Broker.

Zudem bestehen zahlreiche standardisierte und proprietäre Schnittstellen zu Umsystemen wie Planung, Auskunft, Ticketing oder Fahrzeugdisposition. Diese Vielfalt erschwert es, eine klare Trennung zwischen dem eigentlichen Leitsystem und angrenzenden Subsystemen zu definieren.

Ohne eine eindeutige Projektabgrenzung besteht das Risiko, dass sich das Vorhaben modularer Umgestaltung in unklaren Verantwortlichkeiten, technischen Redundanzen oder unkontrolliertem Scope Creep verliert. Eine präzise Definition dessen, was konkret modularisiert werden soll, welche Komponenten betroffen sind und wie sich diese in eine Zielarchitektur integrieren, ist daher essenziell für den Projekterfolg.

- Kernfrage: Haben wir ein klares, abgestimmtes Verständnis davon, welcher Teil unserer heutigen Systemlandschaft zum Leitsystem gehört – und wie dessen Modularisierung im Zusammenspiel mit Umsystemen und bestehenden Architekturansätzen konkret aussehen soll?

Handlungsempfehlung: Modularisierung fundiert angehen – statt Trends verfolgen

Verkehrsunternehmen, die über die Weiterentwicklung ihres Leitsystems nachdenken, sollten sich zunächst intensiv mit den zuvor skizzierten strategischen Grundpfeilern, Einflussfaktoren und Herausforderungen auseinandersetzen und diese gezielt auf ihre eigene Organisation und Systemlandschaft übertragen.

Die dargestellten Einflussfaktoren und Herausforderungen sind bewusst generisch formuliert und müssen für jedes Unternehmen individuell bewertet und gewichtet werden. Im Rahmen einer vertieften Auseinandersetzung werden sich erfahrungsgemäss weitere spezifische Themenfelder zeigen, die auf die Besonderheiten des jeweiligen Betriebs, seiner Organisationsstruktur, IT-Landschaft und betrieblichen Prozesse abgestimmt werden müssen.

Wichtig ist dabei: Es gibt nicht den einen richtigen Weg zum modularen Leitsystem.

Unterschiedliche Modelle können zielführend sein – von einer vollständigen Eigenverantwortung bis hin zur gezielten Fremdvergabe an einen Anbieter. So kann etwa fehlendes internes Know-how durch temporären Zukauf externer Expertise oder durch das Einsetzen eines Systemintegrators (Dienstleistung) kompensiert werden. Auch eine schrittweise Modularisierung oder eine gezielte Teilmodularisierung einzelner Komponenten kann sinnvoll sein. Ebenso kann der Bezug des gesamten Leitsystems – einschliesslich Umsystemen – von einem einzelnen Anbieter in bestimmten Fällen die richtige Lösung darstellen.

Entscheidend ist nicht der Grad der Modularisierung, sondern die fundierte Begründung des gewählten Weges. Ein modular aufgebautes Leitsystem ist kein Selbstzweck und keine reine Trendentscheidung. Es muss Ausdruck eines reflektierten strategischen Willens sein, der auf einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den eigenen Anforderungen, Ressourcen, Rahmenbedingungen und Zielbildern beruht.

Final sollte jede Entscheidung ein Gleichgewicht der drei Grundpfeilern unterstützen und herstellen. Nur so lässt sich ein zukunftsfähiges System aufbauen, das die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens erfüllt – und nicht lediglich einem technologischen Schlagwort folgt.

Wo steht Ihr Unternehmen aktuell auf dem Weg zur Modularisierung?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Erkenntnisse oder offenen Fragen – gerne auch im Austausch mit anderen Verkehrsunternehmen.

Wie sieht ihre Leitsystemstrategie der Zukunft aus?

Teilen Sie Ihre Entscheidungen und Strategien und lassen Sie uns gemeinsam überprüfen, ob dies für Ihr Verkehrsunternehmen der richtige Weg in die Zukunft ist.

Welche Herausforderungen begegnen Ihnen in Ihrer Systemlandschaft?

Diskutieren Sie mit uns, wie Sie den Begriff „Leitsystem“ heute definieren – und welche Komponenten für Sie dazugehören.

Möchten Sie tiefer einsteigen?

Gerne begleiten wir Sie bei der strategischen Standortbestimmung, erarbeiten gemeinsam ein Zielbild oder unterstützen bei der Systemarchitektur mit unserem breiten Spektrum an Fachexperten und Systemarchitekten

Gemeinsam finden wir für alle aufgeführten Herausforderungen eine Lösung.

Mit zahlreichen Referenzprojekten in der ganzen Schweiz stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite – von der Entwicklung zukunftsfähiger Leitsystemstrategien bis hin zur konkreten Umsetzung technologischer Innovationen.

Ob strategische Fragestellungen im Verkehrsunternehmen, technische Herausforderungen rund um moderne IT-Architekturen oder Unterstützung bei der Beschaffung: wir vereinen fundiertes Branchenwissen mit technologischer Exzellenz und eigenen Produkten.

Unsere Expertise reicht neben unserer Marktkenntnis der Künstlicher Intelligenz, Cloud- und Plattformtechnologien, Microservice-Architekturen und Cybersecurity bis hin zu IoT- und Edge-Computing-Lösungen.

Ebenfalls umfasst unser Portfolie eine eigens entwickelte Daten-Plattform, die als zentrale Komponente (Verkehrsdatenplattform) für die Leitsystem-Architektur der Zukunft zur Anwendung kommen kann. In Kombination mit unserer Domänenexpertise unterstützen wir Verkehrsunternehmen dabei, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen – sei es durch fachliche Beratung, die bedarfsgerechte Anpassung unserer Datenplattform oder die konkrete Implementierung von Tools wie ServiceNow zur Digitalisierung ihrer Prozesse.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei spezifischen Fragestellungen – etwa zum Einsatz von KI im öffentlichen Verkehr, zur Ausgestaltung moderner Systemlandschaften oder unserer Daten-Plattform. Kommen Sie gerne auf uns zu!